歯周病とは、細菌によって歯の周りにある組織(歯ぐきや歯を支える骨)がダメージを受ける病気です。「歯肉炎」や「歯槽膿漏」という言葉がありますが、それらを一つにまとめて表現した言葉が歯周病です。

歯周病について

当院の歯周病治療の特徴、診療方針

現在多くの方が歯周病、歯周病予備軍で悩まれています。歯周病を完全に治療で治していくのは難しいとされています。当院では、現状の中で最も良い状態にすることを心がけています。

そのためには患者さま自身にも頑張っていただかないと難しいため、まずは歯磨き指導などから始めていきます。セルフケアができるようになった状態で始めて歯周病治療に入っていきます。

歯周病・歯槽膿漏・歯肉炎について

歯周病とは

歯槽膿漏とは

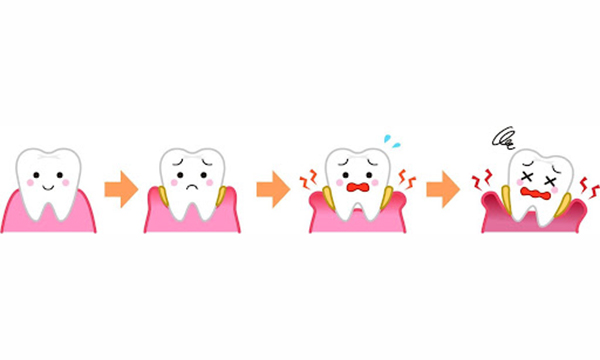

歯槽膿漏は、歯科用語では歯周炎といい、細菌によるダメージが歯ぐきだけに留まらず、歯を支える骨にまで達している状態を指します。

歯肉炎とは

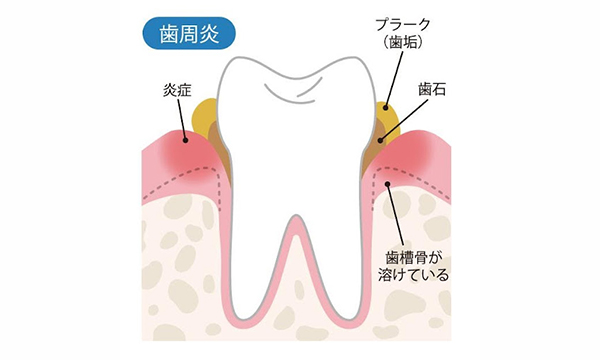

歯肉炎とは、細菌によるダメージが骨ではなく歯ぐきだけに留まっている状態を指します。

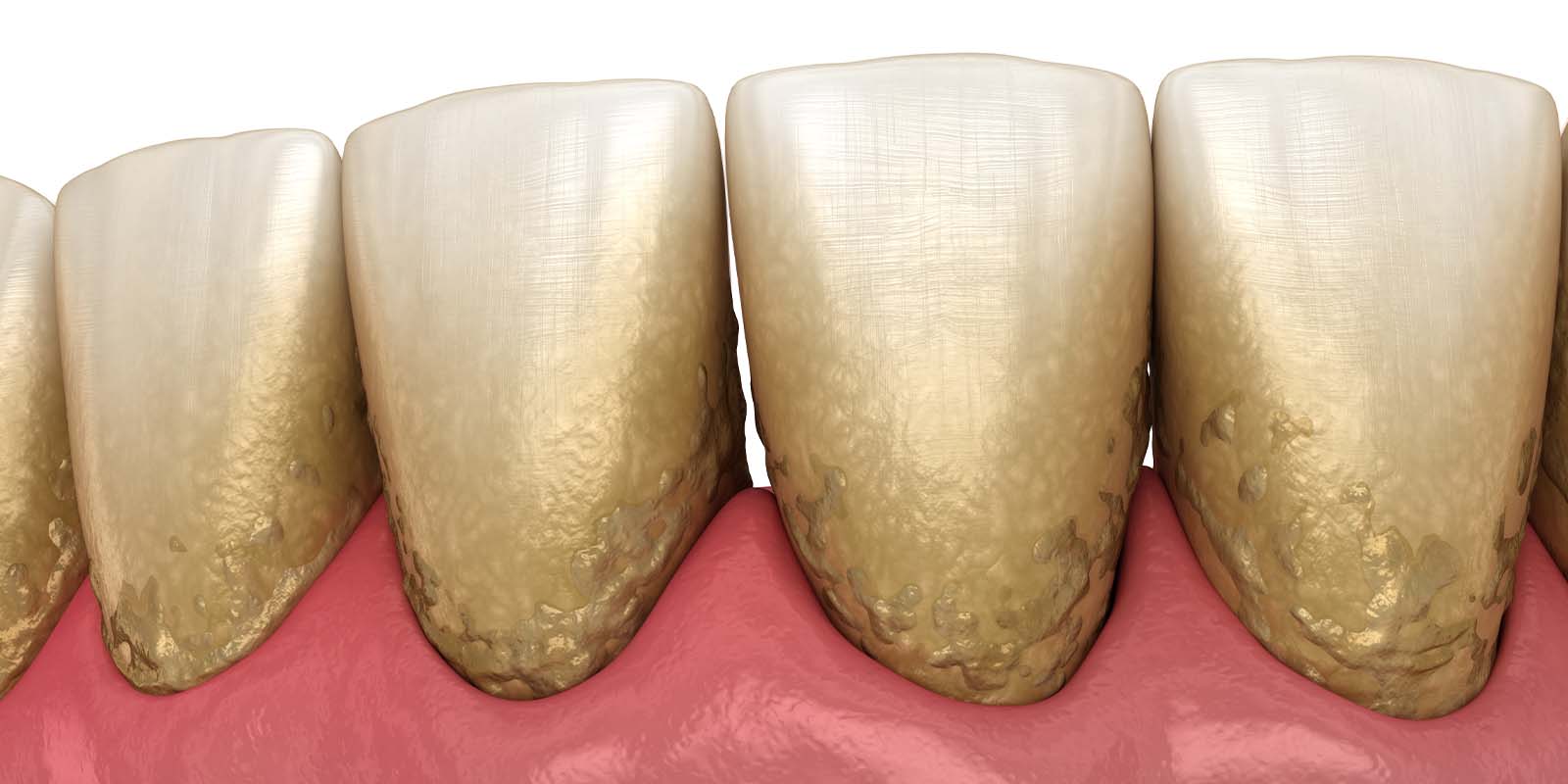

歯周病になる原因

歯周病になる1番の原因は「磨き残し」です。

磨き残しのことを歯科用語では、歯垢(しこう)またはプラークといいます。

プラーク1mgのなかには、およそ300種類1億個の細菌が存在しており、歯ぐきに付着することで炎症を引き起こします。これが歯肉炎の始まりです。

つまり、お口の中に細菌が多い状態が続くと歯肉炎、歯周病の原因になります。

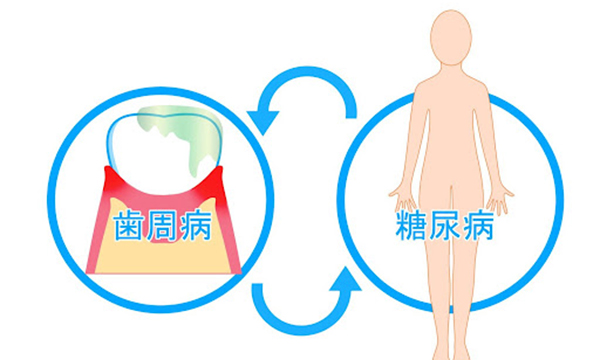

歯周病と全身疾患

歯ぐきの炎症によってできる炎症性物質(サイトカイン)は、血液を通して体内に入り、様々な病気を引き起こしたり、悪化させる原因となります。

糖尿病

炎症性物質が血糖値を下げるインスリンの働きを悪くさせます。

早産・低体重児出産

炎症性物質が陣痛を早めるといわれています。

また、胎盤などの出産に関わる器官が歯周病原細菌に感染することも、早産・低体重児出産に影響するのではないかと考えられています。

血管の動脈硬化(心筋梗塞・脳梗塞)

炎症性物が血管に炎症を起こし、血管そのものを硬化させたり、血栓を形成するように働きます。

また、口腔内の細菌が肺に入ることで起こる誤嚥性肺炎が免疫力、抵抗力が低下する高齢者でリスクが高まります。

歯周病と口臭

歯周病になると口臭は強くなるといわれています。

特に重度の歯周病の場合だと、出血だけでなく膿がでることもあり、強烈な匂いを発します。

マスクをした状態で口呼吸をして初めて気付いたという方がいるほど、口臭を自覚する人はそれほど多くありません。

歯周病で抜歯をお勧めするケース

重度の歯周病になると、歯のグラつきが起こります。原因は、歯を支えている骨が細菌によって溶かされていくからです。歯がグラつくと、

- 上手く食事が出来なくなる

- 無理にその歯を使って噛もうとすると

痛みがでる - 歯ブラシの毛先をしっかりと当てて磨けない

これら3つが起こりやすくなります。

磨き残しが多くなると細菌が増え、更に歯周病が悪化し、グラつきが大きくなっていくという悪循環がうまれます。痛みが強い場合や歯そのものの状態が良くない場合で、全身疾患に影響する場合は、抜歯をご提案することもあります。

健康な歯ぐきの特徴

健康な歯ぐきは、綺麗なサーモンピンク色で、歯と歯の間が三角形でうまっています。近くで見ると、表面にみかんの皮のような細かなつぶつぶがあります。痛くない程度の力で歯ブラシの毛先を歯ぐきに当てて磨いてみましょう。出血が起こらなければ、健康な状態だといえます。

歯周病の症状レベル

軽度歯周病

特徴

歯磨きの時の出血はあるが数日でおさまる。

- 歯はグラつかない

治療内容

歯ぐきから少し出血するというほどで自覚症状がない方が多いです。歯科医院でのクリーニングと正しい歯ブラシの当て方で歯を磨くことで、軽度の場合はほぼ健康な状態へ戻ります。

中等度歯周病

特徴

歯肉炎~歯周炎の段階です。

- 腫れや歯磨きの時の出血が頻繁に起こる

- 歯はグラつかない、もしくは少しグラつく

- 口臭がある

- 歯ぐきがムズムズする感じがある

- 歯周ポケットが深くなる

- 歯の周囲組織の破壊が始まる

治療内容

歯科医院で深くなってしまった歯ぐきの溝の中にある汚れを専用の器具で除去する必要があります。溶けてしまった骨は一般的には元通りに戻りません。歯ブラシの毛先を当てて磨くことで一時的に症状が治まることがあります。歯周病は慢性的に進行することが多く中程度歯周病の場合、進行を防ぐため歯科医院と相談しながら定期的にクリーニングを受けるようにしましょう。

重度歯周病

特徴

歯周炎の段階です。

- 歯がグラつく、抜け落ちそう

- 歯ぐきからの出血が長期間、またはずっと続く

- 歯ぐきから膿がでる

- 口臭が強い

- 歯ぐきが下がって歯と歯の隙間が目立つ

歯科医院でのクリーニング、歯ぐきを切開しておこなう歯石除去や歯の骨を補填する手術などあらゆる治療方法を用いて治療をおこないます。歯を残すことは前提ですが、リスクになりうる歯を抜歯するご相談をおこなうこともあります。

グラグラになった歯にブラシの毛先を当て磨くことは簡単ではありません。また歯ぐきの中に入り込んだ汚れは歯ブラシで取りきることができないため歯科医院での歯周病治療、クリーニングを受けるようにしましょう。

歯を抜かずに治療するメリット

歯を抜かずに治療をするメリットに

ついて

- 歯を抜いたあとの治療費の節約になる

- 抜歯後の傷の治りを待つ必要がないため

時間の節約になる - ご自身の歯を維持することで見た目が

維持できる

などが挙げられます。

欠損部を補うインプラントやブリッジ、義歯も含め、抜歯後の治療費は決して安くはありません。場合によっては、定期健診で管理するよりも高くなってしまいます。

専門家の見解では、歯は1本100万円、お口全体で3,000万円くらいの価値があるといわれております。一度歯を失ったら二度と手に入らない点を考えると、お金以上の価値があるともいえるでしょう。

歯を抜かず治療するメリットをお伝えしましたが、全身状態や口腔内の状態により担当医が抜歯を提案することもあります。

歯周病のセルフチェック、こんな症状は

歯周病?

- 口臭がする

- 血が出る

- 口の中にネバつきを感じる

- 歯がグラグラする

- 歯ぐきがむず痒い

- 膿が出る

- 力を入れて噛むことが出来ない

- 歯が伸びた気がする

- 歯ぐきの中に歯石があると言われた

ことがある

などが挙げられます。

一つでも当てはまる方は、一度歯科医院で検査してみることをおすすめします。

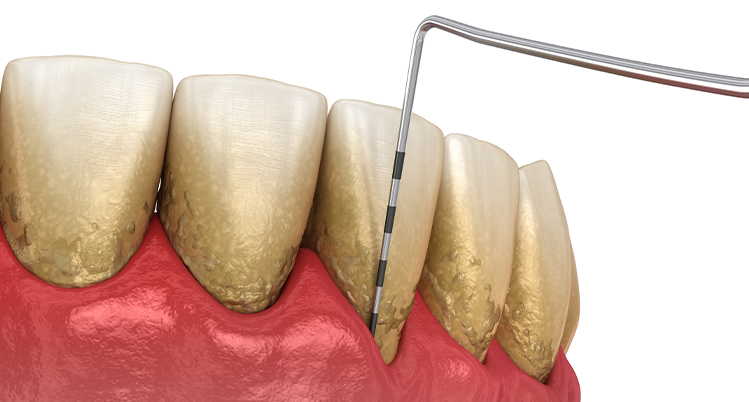

精密歯周病検査について

精密歯周病検査とは、現段階の歯周病レベルを判断するために行う検査です。

検査の流れ

1. 歯周ポケットの深さを測定

専用の器具を使って歯ぐきの深さを測る検査です。定期健診などで行っている歯ぐきの検査と同じです。歯ぐきの深さを測るため少しチクチクと痛みを感じる方もいます。

1本の歯につき4~6か所測定します。

- 0~3mm 正常、歯肉炎、または軽度

- 4~6mm 中等度歯周炎

- 7mm以上 重度歯周炎

2. 出血の有無を記録

歯周ポケットの深さを測定した後に、出血の有無を調べます。出血は歯周ポケット内での炎症を表すため、深さの数字に問題がなく、出血が無い部分は健康な状態と判断します。深さの数字に問題がなくても出血がある場合は、歯肉炎(または軽度)という見方をします。

3. 歯の動揺度を測定

ピンセットを使って1本の歯を前後左右と上下に動かし、グラつきの有無を調べます。

| 1度 | 唇舌方向(前後)への動揺のみ |

|---|---|

| 2度 | 唇舌方向(前後)+近遠方向(左右)の動揺あり |

| 3度 | 唇舌方向(前後)+近遠方向(左右)+垂直方向(上下)の 動揺あり |

数字が高くなればそれだけ、状態がよくないことになります。

4. 染め出し

染め出し液を使って歯垢(プラーク)の付着具合を調べます。染色率が全体の20%を超えると、普段のお手入れ方法の改善が必要になります。

5.エックス線検査

レントゲン写真を撮って、骨の状態を調べます。前回、または次回と比較し、進行状態や進行速度を判断します。

歯ぐきの炎症を治すことは比較的簡単ですが、一度失った骨を元に戻すことは非常に困難です。悪化を防ぐためには、歯周病治療が欠かせません。

歯周病治療について

治療の流れ

1. プラークコントロール

歯周病の発症や悪化の原因となる歯垢(プラーク)の付着を制御することです。

セルフコントロール

歯磨きや歯間ブラシ、フロスの使用など、患者さまがご自宅で行うお手入れを指します。質の高いお手入れは、必ずプラークの量を下げることができます。

プロフェッショナルコントロール

歯科医院で受ける専用の機械を使ったクリーニングを指します。歯ブラシでは届かない部分のプラークを除去することが可能です。

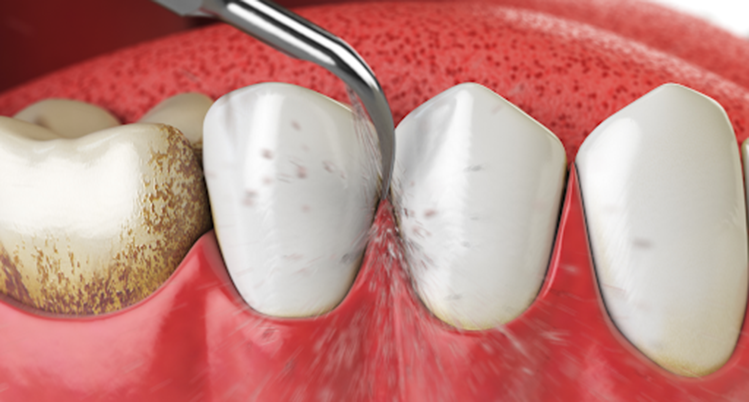

2. スケーリング(歯石除去)

歯科医院で行うクリーニングの中に含まれるもので、専用の機械や器具を使用して歯石を取り除きます。

歯石の表面にはざらつきがあり、プラークが溜まりやすくなるため定期的に除去しましょう。

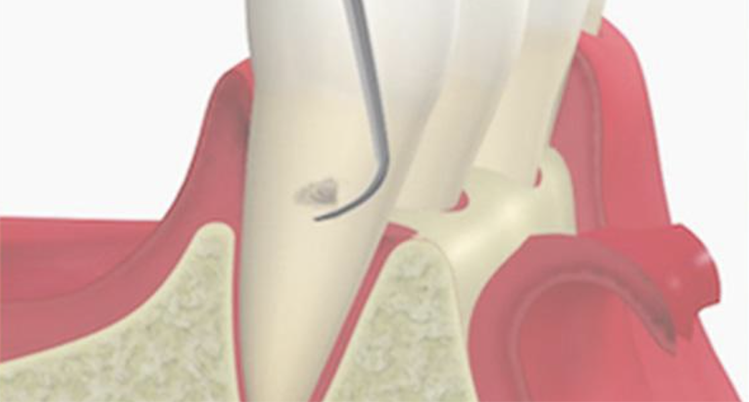

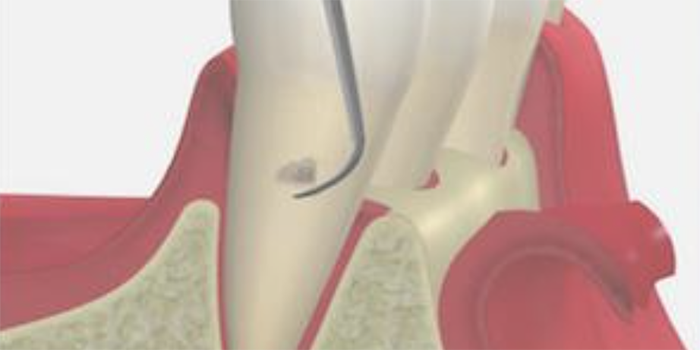

3. SRP

(スケーリング・ルートプレーニング)

専用の器具を使って、歯ぐきの中にある汚れを除去して、歯の根っこ部分の表面を汚れの付着が起こりにくい状態に仕上げる処置です。

主に、歯ぐきの中にまで歯石が入り込んでいる中等度以上の患者さまに対して行います。痛みが強い場合は、麻酔をして行うこともあります。

4. 歯周ポケット掻爬術

歯ぐきの内側の炎症をおこしている組織を取り除く処置です。

麻酔の効いている状態で行うため、治療中の痛みはほとんどありません。

内側からの炎症改善を目的としており、清潔になった歯の根に歯ぐきが付着し、汚れが溜まりにくい環境を作ることができます。

5.局所薬物送達療法

歯石や汚れを除去した後、先端の細いシリンジで抗生物質(ペリオクリン、テトラサイクリン)を歯ぐきの中へ注入します。炎症が強い時や局所的に使用することで薬効が期待できます。

歯周病治療に回数と費用の目安

軽度歯周病の場合

軽度の場合は、比較的1~2回のクリーニングで改善が見られます。

患者さまで行うセルフコントロールのレベルによって、今後のお口の環境が左右されます。そのため定期健診を受けることで、歯周病のリスクを減らすことが

できます。

| 回数 | 1~2回 |

|---|---|

| 費用 | 約5,000円 |

中度歯周病の場合

中等度の場合は、通常のクリーニングだけではなく、歯石除去やSRP、場合によっては歯周ポケット掻爬術が必要になることもあります。

定期健診は歯科医院と相談しながら受診時期を決めて受けることをおすすめします。

| 回数 | 3~4回 |

|---|---|

| 費用 | 10,000円以内 |

重度歯周病の場合

重度の場合は、中等度で行う処置の他に、再生治療や骨移植などの手術が必要になる場合もあります。

| 回数 | 3ヶ月~1年 |

|---|---|

| 費用 | 10,000円~50,000円 |

歯周病を予防するために

必要なこと

歯科医院で行うこと

定期健診によるクリーニングです。

専用の機械や器具を使って、セルフコントロールでは落とすことの出来ない汚れや歯石、着色を除去し、口腔内に原因となる細菌が少ない状態へと戻します。

正しいお手入れ方法についてもしっかりとお伝えしていきます。

自宅で行うこと

歯ブラシでの歯磨きが基本となりますが、歯ブラシのみではお手入れが行き届かない所があります。

1日1回のフロス(糸ようじ)の使用や歯と歯の隙間がある方は歯間ブラシもご使用ください。これら3点を使うことで、プラークの付着率は大幅に激減します。

使用方法が分からない場合は、お気軽にスタッフへお尋ねください。

歯周病の治療法

スケーリング

スケーリングとは

専用の機械や器具を使用して歯石を取り除く処置です。スケーラーという道具を使用します。

- 手用スケーラー

(器具を使って手動で除去する方法) - 超音波スケーラー

(超音波発生させる機械を使って除去する方法) - エアスケーラー(空気の力で振動する

機械を使って除去する方法)

この3パターンがあります。

機械では沁みる場合があるため、知覚過敏が強い方や痛みに弱い方には、手用スケーラーのみで対応することもあります。

スケーリングで歯石を除去する重要性

歯石は歯垢(プラーク)が石灰化したものです。

大量の細菌が含まれていますが、歯ブラシの力では除去することができません。

特に歯周病の場合は、歯ぐきの中に歯石が入り込むため、気づかずに放置してしまう方も少なくないのです。

歯周病を悪化させないためにも、定期的なクリーニングで歯石の除去をおすすめします。

レーザー治療

歯周病レーザー治療とは

歯周病菌の無毒化を目的とした処置です。

歯周病レーザー治療で期待できる効果

レーザーは、スケーラーだけでは届きにくい歯周ポケットの奥深くや、複雑な形態の歯周ポケット内部にも到達します。

そのため、従来よりも精密に細菌の死滅を図ることができ、歯ぐきの治癒や歯の根との再付着を促進する効果が期待できます。

歯周組織再生療法

歯周組織再生療法とは

歯周病によって失われた骨などの歯を支えている組織を回復する治療法です。

歯周組織再生療法で期待できる効果

失われた組織を誘導する薬剤を事前に用意した空間に入れ、組織を再生させます。

深いポケットの原因となる骨のくぼみを平均75%程度まで改善し、歯を支える構造を増やすことによって、歯のグラつきを抑えます。

この治療を受けることで、進行した歯周病でも歯を抜かずに治療できる可能性があります。

歯周組織再生療法のデメリット

外科処置になるため一時的に痛みを伴うことがあります。また歯や歯肉、全身疾患の有無により適応できない場合があります。組織が再生するまで数ヶ月〜1年ほどかかります。

エムドゲイン

特徴

エムドゲイン療法は、保険適用外ですが、1990年代から世界中で多数の治療実績が積まれてきた処置です。

豚の歯胚から抽出されたエナメル基質タンパク質を用います。

流れ

- 麻酔をして、歯ぐきを切開します。

- 歯ぐきの裏側にある歯の根っこ部分を露出させ、汚れや歯石を除去します。

- 骨が減少した部分に骨の再生を促す

薬剤を塗りこみます。 - 切開した歯ぐきを縫合し、1週間ほど

経ってから抜糸します。

リグロス

特徴

リグロス療法は、保険適用内ですが、比較的新しい治療法のため臨床結果の実績はまだまだこれからという面は否めません。

bFGFというヒトの成長因子を用います。

流れ

- 麻酔をして、歯ぐきを切開します。

- 歯ぐきの裏側にある歯の根っこ部分を露出させ、汚れや歯石を除去します。

- 骨が減少した部分に骨の再生を促す

薬剤を塗りこみます。 - 切開した歯ぐきを縫合し、1週間ほど

経ってから抜糸します。

歯茎の再生療法

歯茎の再生療法とは

歯ぐきの見た目を回復する治療法です。

- 重度の歯周病の治療後

- 歯の破折や位置異常

- 不適切なブラッシング

- 根先病巣

などにより、歯ぐきが退縮した部分を再生

させます。

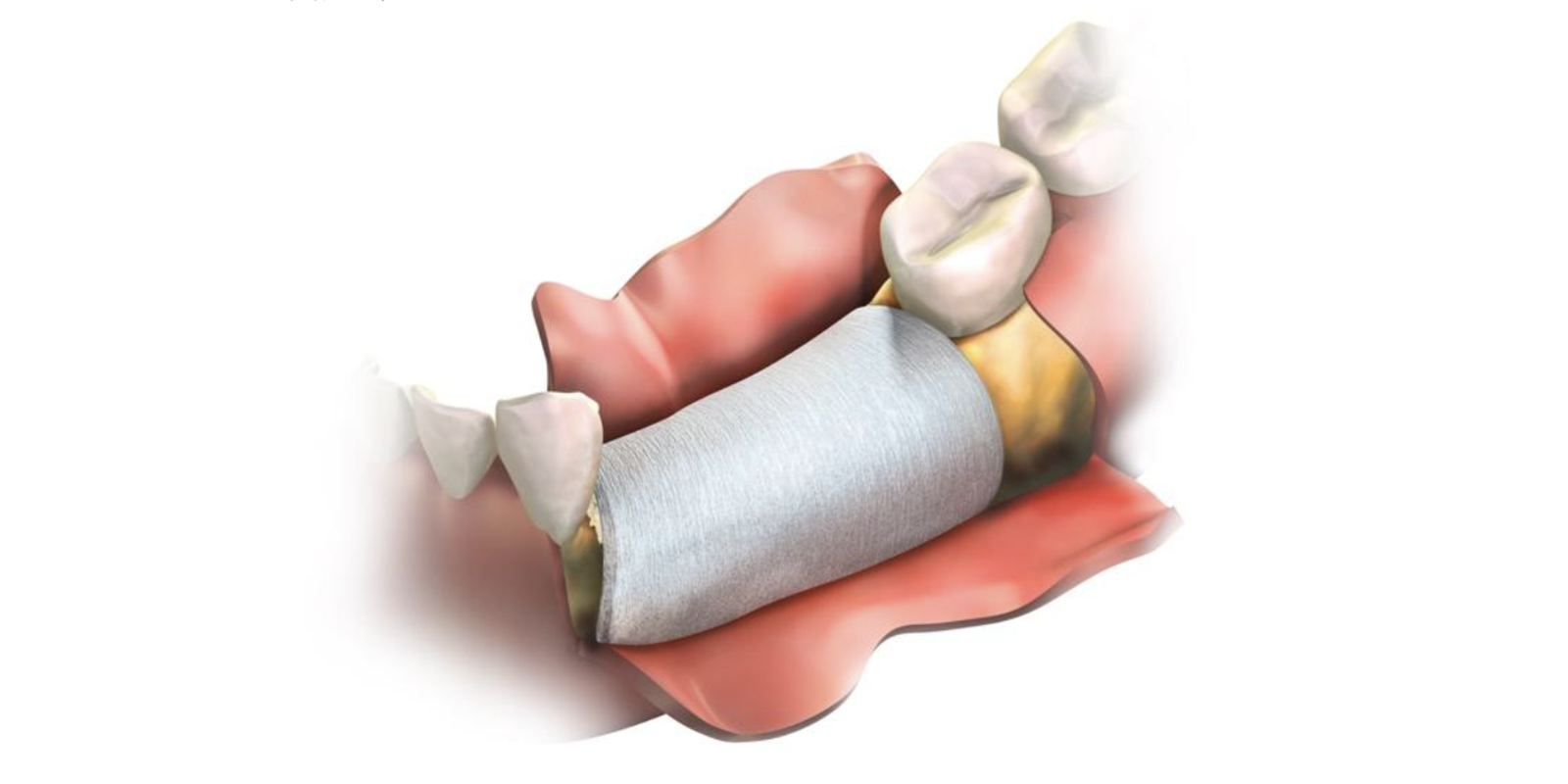

結合組織移植手術について

主に上顎の奥歯の内側から歯ぐきを採取して、歯ぐきが下がっている部分の上皮と骨膜との間に移植する手術です。

現在インプラント治療にも応用されています。

移植する範囲が大きい場合は、やけど治療の際などに使用する皮膚の移植材(無細胞性皮膚基質)を用いて移植する方法もあります。

効果・デメリット

痩せてしまった歯ぐきが補われ、審美性が改善されます。

保険適応外の治療のため自費診療となります。外科処置のため一時的にお痛みを伴うことがあります。

治療の流れ

- 麻酔をして、上顎の奥歯の内側から

歯ぐきを採取します。 - 歯ぐきが下がっている部分の上皮と

骨膜との間に移植します。 - 縫合し、1~2週間後に抜糸をします。

- 2~3ヶ月後には歯ぐきの量が増え、

自然な見た目になります。

歯肉弁側方移動術について

下がった部分の歯ぐきの位置を移動させ、露出した歯の根っこ面を覆います。

対象部分の両側の歯ぐきを引っ張る手術です。

効果

露出した歯の根っこ面がなくなり、審美性が改善されます。

治療の流れ

- 麻酔をして、露出した根っこ部分の周囲(左右)の歯ぐきを切開します。

- 周囲の歯ぐきを中央に引っ張り、露出した根っこ部分を隠します。

- 縫合し、1~2週間後に抜糸をします。

- 2~3ヶ月後には、自然な見た目になります。

歯肉弁歯冠側移動術について

歯ぐきの位置を移動させ、露出した歯の根っこ面を覆う手術です。

同じ歯の上の歯ぐきをひっぱり、歯の噛み合わせ面に向かって移動させます。

効果

露出した歯の根っこ面がなくなり、審美性が改善されます。

治療の流れ

- 麻酔をして、露出した根っこ部分の周囲(上部)の歯ぐきを切開します。

- 周囲の歯ぐきを噛み合わせ面に向かって引っ張り、露出した根っこ部分を隠します。

- 縫合し、1~2週間後に抜糸をします。

- 2~3ヶ月後には、自然な見た目になります。

歯周外科治療(フラップ手術)

フラップ手術とは

フラップ手術とは、歯周病の治療として行われる外科的処置で、基本的な歯周治療で症状が回復しないケースを対象とします。治療部位の歯茎を切開し、深い歯周ポケットに残っているプラークや歯石などを直接目で確認しながら除去します。

プラークや歯石を確実に取り除くことで、治癒後は歯周ポケットが浅くなるため、普段の歯磨きやクリーニングでも汚れが取りやすくなります。

注意点としては、

- 歯ぐきが引き締り、歯が伸びた、長くなったというような見た目の変化

- 知覚過敏

といった症状が出ることがあります。

フラップ手術を採用する基準

徹底したスケーリングやSRPなど初期治療が終わっても、4mm以上の歯周ポケットが残存する場合、歯肉の下に明らかに歯石があることがわかっている場合に適応となります。

歯周病治療のフラップ手術の重要性

歯周病が進行すると、歯周ポケット内に治療機器が届かないケースが出てきます。

残存しているプラークや歯石などを確実に除去するためにも、フラップ手術は欠かせません。

必ず行うというわけではありませんが、必要になった場合は、それだけ進行しているという証拠でもありますので、早めの処置をおすすめします。

フラップ手術の流れ

- 麻酔をして、治療する部分の歯ぐきを

切開します。 - 歯ぐきを開き歯の根っこ部分を露出

させます。 - 歯石を目視下で確認していき、専用の器具を使用して、根っこ部分を徹底的に清掃していきます。

- 縫合し、1~2週間後に抜糸をします。

- 2~3ヶ月後には、自然な見た目に

なります。 - 歯周病の検査を行い再評価します。

歯周ポケットが改善していればその後はメンテナンスに移行します。

骨移植

骨移植とは

骨移植とは、骨の再生を図る治療のことで、歯周組織再生療法の1つです。

骨移植の期待される効果

歯ぐきが痩せたように見える状態からバランスを整えることができます。骨の厚みが足りない方は、骨量が増えることで受けれる治療の選択肢が広がります。

適応される方

- 痩せた歯ぐきを改善したい方

- インプラント治療に必要な骨の厚みが

足りない方

骨移植の治療の流れ

- 麻酔をして、治療する部分の歯ぐきを

切開します。 - 骨が薄くなった部分に、自家骨または人工骨を設置します。

- その移植骨が動かないようにチタン製のスクリューで固定をします。

- 縫合し、歯槽骨と同化するまで

約4〜6ヶ月待ちます。 - 再び麻酔をして、スクリューを

取り出します。

インプラント治療の場合は、その流れでインプラント体を埋め込みます。

歯周組織誘導法(GTR)

歯周組織誘導法(GTR)とは

歯周病で失われた骨の部位に、膜を張ることによって、上皮の侵入を防ぐことが出来、歯周組織が修復するためのスペースを確保する方法です。

歯周組織誘導法の期待される効果

歯を支える土台となる歯周組織の再生を促し、見た目の改善だけでなく、インプラント治療に必要な骨の厚みを作れる可能性が高くなります。

歯周組織誘導法の治療の流れ

- 麻酔をして、治療する部分の歯ぐきを

切開します。 - 目視下で確認していき、プラークや歯石、歯周病に侵された歯ぐきと歯槽骨の表面を取り除きます。

- 歯槽骨や歯根膜が不足している部分を、人工膜(メンブレン)で覆います。

- 縫合し、歯周組織の再生まで一定期間置きます。(期間には個人差があります)

歯周組織再生療法(エムドゲイン)

との違い

エムドゲインは、歯周組織再生療法の一種です。 「エムドゲイン・ゲル」というタンパク質の一種を歯根の表面に塗ることで、歯が生えてくるときと同じような環境をつくり歯周組織の再生を促します。

- GTRほど術式が難しくない

- 感染など合併症のリスクが少ない

以上のことから、現在ではGTRよりも多く用いられるようになっています。

歯周病と全身疾患の関係

歯周病はお口の中の病気ですが様々な全身疾患との作用があり悪さを引き起こします。

どのような病気とどのような悪さを引き起こすかを説明していきます。

歯周病と糖尿病

歯周病と糖尿病が関係しているというのを聞いたことがある人は多いかもしれません。糖尿病により高血糖状態が続くと歯周病菌が活性します。これにより歯周組織が壊され歯周病が進行していきます。

また、歯周病菌の毒素はインスリンの活性を悪くします。インスリンとは血糖値を保つために必要なホルモンですが歯周病により細菌が増えることで血糖値をうまく保つことが出来ず、糖尿病が悪化してしまいます。

歯周病と誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は現在老人の死亡する病因でもかなり高いです。誤嚥性肺炎は名前の通り口腔内のものを誤嚥してしまいそこから感染を起こし肺炎を引き起こします。

つまり歯周病である以上、歯周病菌が大量にいる口腔内は誤嚥性肺炎を引き起こす可能性がかなり高くなります。

歯周病と心臓疾患と脳疾患

心筋梗塞や脳梗塞は血管が一部つまり血流が阻害されることにより引き起こされます。歯周病菌は動脈硬化を引き起こす物質を出すと言われ歯周病菌が増えれば増えるほど動脈硬化の可能性は高くなり心筋梗塞や脳梗塞を起こす可能性が上がります。

また現在では歯周病菌がアルツハイマーにも関係していると言われています。まだ解明されてないですが様々な全身疾患と歯周病は関係があると言われています。

歯周病、口臭ケア用品のご紹介

①Systema SP-Tジェル

歯肉の防御力を高めて歯周病を予防。研磨剤が入ってない、ジェルタイプの歯磨き粉

4のつ成分が歯肉炎、歯周病を予防します。

高い殺菌効果を発揮して口臭を予防します。フッ化ナトリウム(1450ppm配合)が再石灰化を促進して虫歯の発生・進行を防ぎます。

粘度の高いジェルタイプの歯磨き粉のため、歯肉や歯周ポケットに薬用成分が長くとどまります。

研磨剤が入っていないため、歯の表面が削れることがなく優しく磨けます。

②Systema SP-Tメディカルガーグル

口腔内やのどを殺菌・消毒・洗浄。殺菌力の効果が高い希釈タイプのうがい薬。

口臭を除去するメントール配合。

歯周病、虫歯予防を重視したい方におすすめです。

セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)やグリチルリチン酸(GK2)などの殺菌、抗炎症成分が配合されており、優れた効果が期待できます。

やや苦味がありますが、清涼感がありスッキリとして口臭や粘つきを抑えます。

③ペリオバスタージェル

歯周病菌の原因であるカビ菌の増殖を抑制。

抗カビ作用のあるヒノキなどの天然成分を使用。

ヒノキチオール(ヒノキ)は抗菌力が強く、殺菌、消炎、浸透作用がありカビ菌に効果的です。

カビ菌は歯周病の住処になります。カビ菌を減らすことにより歯周病菌も少なくなります。

有効成分として植物抽出エキス(天然成分)を使用しています。化学物質を一切使っていないため安心して使用できます。天然成分のため万が一飲み込んでも、問題ありません。

ペリオバスタージェルは限定された歯科医院のみで販売しているため、市販では手に入りません。

④コンクールF

虫歯、歯周病、口臭、歯槽膿漏の予防。

水で薄めて使用する濃縮タイプの洗口液。

グルコン酸クロルヘキシジンが高い殺菌力を発揮します。むし歯・歯周病・口臭の原因となる細菌を破壊して、お口のネバつきを抑えます。また、長時間の殺菌作用があるため、細菌の繁殖を抑制する効果が12時間持続します。

強すぎない刺激で爽やかな使用感。後味もスッキリとしています。

濃縮タイプで一本で360回以上使用可能でコストパフォーマンスが高いです。

症例

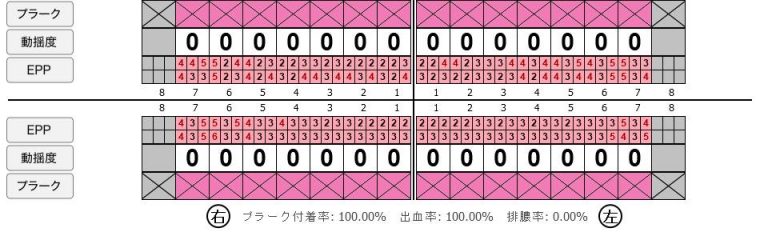

症例1

Before

after

Before

after

基本情報

| 年齢・性別 | 52歳・男性 |

|---|---|

| 主訴 | 主訴:久しぶりの歯医者なので歯石をとってほしい 治療部位:全顎 |

| 治療内容 | 1.歯磨き指導、歯肉縁上の歯石除去 2.歯磨きの確認、指導(磨けるようになるまで) 3.歯磨きの確認、指導、歯肉縁下の歯石除去(SRP) 4.PMTC 5.再評価、歯磨きの確認、指導 |

| 治療期間 | 1日 |

| 治療費 | 合計17,560円 ・内訳 1、歯周基本検査・歯磨き指導、縁上スケーリング:1,800円 2、歯周精密検査・SRP(スケーリング・ルートプレーニング)、歯磨き指導:2,130円 3、SRP、歯磨き指導:3回(1,530円×3回) 4、PMTC、全顎再スケーリング、歯磨き指導:5,500円(自費診療)+1,260円 5、再評価(歯周精密検査)、歯磨き指導:2,280円 ※PMTC以外、保険診療3割負担 (2023年5月現在現在) |

| リスク・副作用 | ・毎日の歯磨きが不十分だと歯石を除去しても再度歯石がついてしまう ・最初は歯磨きのときに出血してくることがあるが、細菌が減って歯茎が引き締まってくると徐々に出血は落ち着いてくるため痛みがなければ辛抱強く磨いてもらう ・歯周病は時間をかけて静かに進行する病気なので、歯周病を治すにはそれなりに期間がかかる、すぐには治らない ・歯ぐきが引き締まると歯茎が下がり歯間に隙間ができる可能性がある |

| 治療方針 | 一時的な治癒ではなく、将来的にこの治療が活かされるよう、患者さん自身である程度自己管理ができるようになることを目標とした |

| 特記事項 | ふつうのブラシと電動歯ブラシ使用(ブラウン丸型使) 歯間ブラシを1日1回は最低でも使って頂いた |

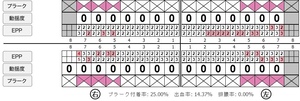

| 担当者所見 | あまり器用な方ではなかったため、決まったところがいつも磨けず奥歯に歯間ブラシがなかなか入れられませんでしたが、歯間ブラシのサイズを変えてみたり、内側から入れてみたりと試行錯誤してなんとかある程度磨けるようになりました。 その結果、出血が100%から7%へ激減することができました。 ただSRPをしただけではここまでの結果は出なかったと思います。 それほど日々のセルフケアが重要だということを再認識しました。 歯周ポケットが残っている部位、出血がある部位に関しては引き続き歯磨きを念入りに行なってもらう。 |

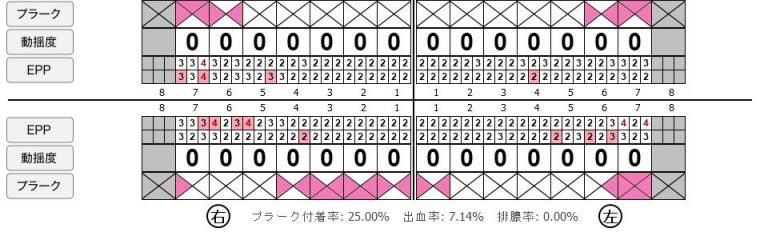

症例2

Before

after

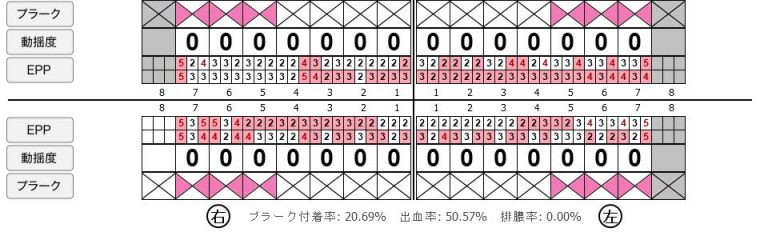

歯周病検査(治療前)

歯周病検査(治療後)

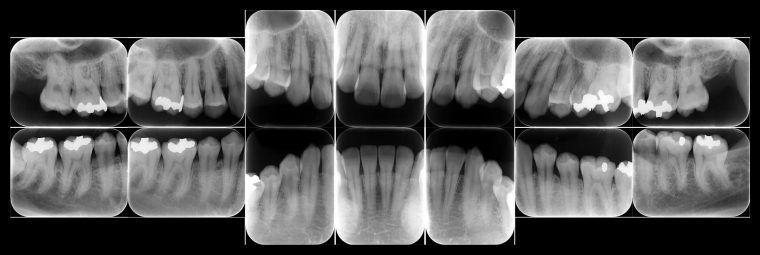

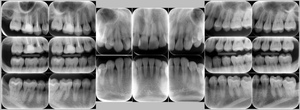

レントゲン写真

基本情報

| 年齢・性別 | 41歳・男性 |

|---|---|

| 主訴 |

主訴:歯ぐきから出血する 治療部位:全顎 |

| 治療内容 | 1.歯周ポケット検査、資料取り(レントゲン写真14枚・口腔内写真)、歯磨き指導 2.歯磨き指導チェック、縁上の歯石除去 3.縁下の歯石除去4回 4.再評価(歯周ポケット検査・レントゲン写真14枚・口腔内写真) 5.メインテナンス |

| 治療期間 | 1日 |

| 治療費 | 合計:14,160円 内訳(全て保険診療3割負担) ・初診検査、歯磨き指導、縁上の歯石除去:3,630円 ・レントゲン写真、縁下の歯石除去①:3,040円 ・縁下の歯石除去②:1,530円 ・歯磨き指導チェック、縁下の歯石除去③:2,070円 ・縁下の歯石除去④:1,530円 ・再評価:2,360円 (2022年5月現在現在) |

| リスク・副作用 | ・歯石除去後すぐは歯ぐきを触っているため歯ぐきに違和感や痛みを感じる場合がある ・歯石除去により今まで腫れていた歯ぐきが引き締まり歯ぐきが下がる可能性がある ・歯ぐきが引き締まって下がることにより歯面が今までより露出し知覚過敏の症状がでる可能性がある ・歯石除去後、歯磨きを怠ると細菌が歯周ポケットのより深部まで入ってしまうため歯周病が悪化してしまう可能性がある ・一度歯周病になると再発しやすい為、定期的なメインテナンスが必要になります |

| 治療方針 | 1.歯磨き指導 2.歯ぐき上の歯石除去 3.歯ぐき下の歯石除去 4.再評価 5.定期的なメインテナンス |

| 特記事項 | ・着色除去(PMTC)は自費治療のため希望しませんでした。 ・右下7番の歯周ポケット5mmは親知らずの関係もあり、このまま維持していくことを説明しています。 ・他4mmの歯周ポケットに関しては歯垢が少し残っていた為、再度歯磨き指導と、縁下の歯石を確認して様子をみることにしました。 |

| 担当者所見 | 全体的に出血が見られたのと、奥の歯ぐきは炎症があり歯周ポケットが深かった為、まずは歯ブラシの当て方+歯間ブラシ3Sサイズを使用して頂き炎症を落ち着かせました。 両方毎日使用して頂いた為、スムーズに歯周病治療を行うことができました。毎日のホームケアが不十分だと、なかなか結果に繋がらず、治療期間も長くかかってしまう為、患者様の協力が歯周病治療を成功させるためにはかなり重要になっていきます。 そして一度病気になった歯ぐきは再発しやすい為、今後は3ヶ月に1度の定期的なメインテナンスで、この状態を維持できるよう一緒に管理していきます。 |

症例3

来院2回目、TBI後

SRP後

初診時、TBI前

基本情報

| 年齢・性別 | 27歳・男性 |

|---|---|

| 主訴 | 主訴:左右下の歯ぐきに違和感がある 治療部位:全顎 |

| 治療内容 | 1.歯周基本検査、レントゲン撮影、口腔内写真、歯磨き指導、歯石除去、着色除去 2.SRP(スケーリングルートプレーニング)、再評価 その他 3.親知らずの抜歯 4.カリエス処置:右上1.2.3左上1.2.3右下6左下7CR(レジン充填)、右下7セラミックIn 5.定期検診 |

| 治療期間 | 6ヶ月 |

| 治療費 | ※歯周基本治療の費用:PMTC以外保険診療3割負担 合計:19,680円 1.初診検査(歯周ポケット検査.レントゲン撮影):3,010円 2.歯磨き指導、歯面の歯石除去:1,410円 3.PMTC(自由診療):5,500円 4.SRP(歯周ポケット内の歯石除去)×4回:約2,000円/回 5.再評価:1,760円 (2023年12月現在) |

| リスク・副作用 | ・最初は歯磨きをすると歯ぐきから出血するが毎日ホームケアを続けることで出血が徐々になくなる ・歯ぐきが腫れている状態が改善されると歯ぐきが引き締まり退縮するため、歯ぐきが下がったように感じることがある ・歯ぐきが引き締まると歯間が開いたように感じることがある ・歯ぐきが引き締まると知覚過敏の症状がでる可能性がある ・一度歯石を除去しても毎日のホームケアを怠ると再度歯石がつく ・治療後も再発を防ぐために定期的なメインテナンスが必要である |

| 治療方針 | 1.初診検査(レントゲン撮影、口腔内写真、歯周検査、歯磨き指導) 2.歯磨きチェック、歯石除去、PMTC 3.SRP 4.再評価 5.定期検診 |

| 特記事項 | ・歯科医院は今回初めて ・タバコは24歳まで3年ほど吸っていたが健康のためにやめた ・親知らずは右下以外抜歯 ・歯ブラシはルシェロP20M、補助用具はフロスを処方 |

| 担当者所見 | 全体的に歯と歯ぐきの境目に歯垢(細菌の塊)が残り、日々のホームケアで落とし切れていなかったことと、歯科医院への定期検診の習慣がなかったことから、全顎的な歯肉炎になってしまったと考えられる。 歯周基本治療とホームケアで歯ぐきの腫れや歯周ポケット、出血率などかなり改善されたが、出血がまだ0%ではない為、引き続き歯ブラシの当て方をお伝えしつつ今後は定期検診で3ヶ月おきに再発しないよう一緒に管理していく。 |

症例4

before

after

抜歯前

抜歯後

before

after

基本情報

| 年齢・性別 | 26歳・男性 |

|---|---|

| 主訴 | 主訴:左下親知らず痛い 治療部位:左下8番 |

| 治療内容 | ・左下8番埋伏抜歯 〈歯周病治療〉 ①検査、資料取り(歯周ポケット検査、レントゲン14枚法、口腔内写真)、染めだし、歯磨き指導 ②歯肉縁上の歯石除去、歯磨き指導、確認 ③歯肉縁下の歯石除去(SRP) ④再評価 ⑤メインテナンス (2024年8月現在) |

| 治療期間 | 約1ヶ月 |

| 治療費 | 合計:19,950円 〈内訳〉(全て保険診療3割負担) ①初診検査、左下8番埋伏抜歯:10,620円 ②染めだし・歯磨き指導:1,110円 ③歯磨き指導、確認・縁上歯石除去:2,830円 ④縁下歯石除去(SRP)×2回:1,680円(×2回) ⑤再評価(歯周精密検査)・歯磨き指導:2,030円 |

| リスク・副作用 | ・歯石除去後、個人差はありますが1週間程度、歯を磨くといつもより出血することがあります。 ・治療の結果、腫れていた歯ぐきが引き締まることで、歯ぐきが下がったように見えます。 下がった訳ではなく、本来の歯ぐきの位置に戻ったことによる見た目の変化です。 ・歯ぐきが引き締まることにより、歯面が露出し知覚過敏の症状がでることがあります。 |

| 治療方針 | 左下の親知らずが痛いとのことでご来院された患者さまです。 親知らず周囲は汚れが落としきれておらず、歯ぐきが炎症を起こしている状態でした。 当日抜歯を希望されていたので、麻酔を効かせてから三次元的なレントゲン写真(CT)撮影し、抜歯を行いました。 その後、全顎的に歯石付着、歯ぐきの炎症が見られたので歯周病治療をその他の治療と並行して行っていきました。 |

| 特記事項 | ・歯科受診約4年ぶり ・喫煙歴無し ・右下、左上の親知らずも抜歯済み ・コーヒー常飲 |

| 担当者所見 | 初診時は歯ブラシの交換時期を把握していなかった患者さまが歯ブラシを新しくしてから約1ヶ月後自分から歯ブラシを変えたことを教えてくださいました。 歯周病治療を進めていくうちに、患者さまの口腔内への意識が高まっていて治療が良い方向に進んでいきました。 歯周基本治療とセルフケアで歯ぐきの炎症や出血は初診時より大分改善されましたが、出血率を0%まで減らしていけるように今後は定期的な検診で歯ブラシの当て方や経過を患者さまと一緒に確認していこうと思います。 |

症例5

before

after

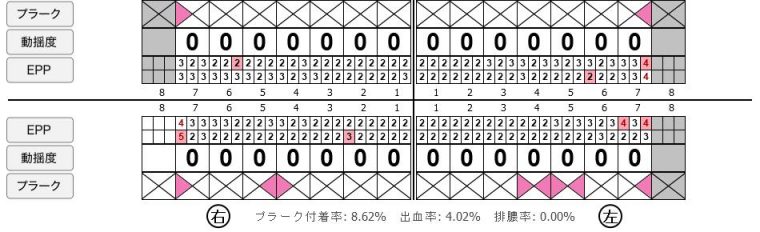

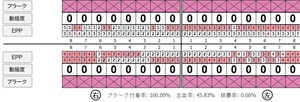

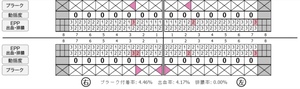

歯周病検査(治療前)

歯周病検査(治療後)

レントゲン写真

基本情報

| 年齢・性別 | 32歳・男性 |

|---|---|

| 主訴 | 主訴:歯ぐきから出血する 治療部位:全顎 |

| 治療内容 | 「全顎」 歯周基本治療(歯周精密検査、スケーリング、OHI、SRP) |

| 治療期間 | 約3ヶ月 |

| 治療費 | 歯周基本検査:約600円(保険診療3割負担) スケーリング、OHI:約2,000円(保険診療3割負担)×2回 SRP、OHI:約1,500円(保険診療3割負担)×4回 歯周精密検査:約1,200円(保険診療3割負担)×2回 合計金額13,000円 (2025年2月現在) |

| リスク・副作用 | 歯石を取った後に、歯がしみることがあります。 |

| 治療方針 | ①検査 レントゲン、口腔内写真を撮影して、歯や歯周組織の状態を確認します。 また、歯周病の検査で歯周ポケットの深さや出血の有無を確認します。 ②スケーリング、OHI(口腔衛生指導) スケーリングをして歯の表面の歯石を除去します。 また、正しい歯磨きの仕方や、フロスの通し方を一緒に確認します。 ③歯周精密検査 前回歯石除去と歯磨き指導を行なった結果、歯ぐきの状態がどれぐらい改善したか検査します。 ④SRP 歯ぐきの内側についてる歯石を除去します。 ⑤歯周精密検査 SRP後、歯周病が改善されたか、検査します。 歯周ポケットが4ミリ以上の部位は、再度SRPを行います。 今回は歯周病の状態が安定したため、3ヶ月おきの定期検診で歯周病の再発や進行を防ぎます。 |

| 特記事項 | 歯周精密検査について: ・歯周ポケットが4ミリ以上ある場合は歯周病で、3ミリ以下は健康な歯ぐきです。 ・出血の有無で炎症があるか確認します。 ・磨き残しがある部分を確認して記録します。 |

| 担当者所見 | 初診時は、写真を見て分かるように、歯ぐきが赤く腫れていました。 また、歯周病の検査では、全体的に歯と歯の間の部分の歯周ポケットが4ミリあり、全体の約81%から出血が認められました。 出血量も多く、歯ぐきに触れた瞬間に出血しました。 レントゲンで骨のレベルがしっかりとあることが確認できました。 そのため、ご自身で正しい歯磨きを継続することで改善すると考えました。 歯周基本治療を経て、再度検査した結果、歯周ポケットはほぼ3ミリ以下に改善しました。左下7番の残存した歯周ポケットは、隣の親知らずを抜いたため経過観察します。 出血率は約4%まで改善し、出血量も点状で少なくなりました。 今後は右上2番、右下3番の歯ぐきの発赤の改善と、出血率0%を目指して、定期検診でメンテナンスしていきます。 |

東松原歯科 診療内容

患者様のお悩みを解決する

総合診療の東松原歯科

虫⻭治療から⻭を失ってしまったかたへのインプラント、入れ⻭、美しい⻭を実現する審美⻭科(⻭のセラミック)やホワイトニングまで、総合診療を提供しております。

急な痛み、つめ物が取れた・外れた等、お口の中に困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。